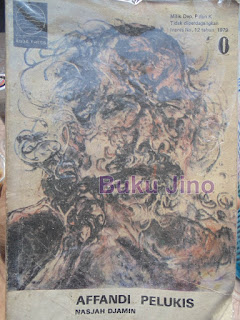

Judul buku : Affandi Pelukis

Penulis : Nasjah Djamin

Penerbit : Aqua Press Bandung

Jumlah halaman : 84

Nilai : 3 dari 5

Satu lagi buku yang

masuk kategori “buku cerita” hasil proyek Depdikbud zaman Soeharto. Aku

sebutkan di awal karena diam-diam out of

nowhere buku ini menjejalkan pujian kepada Soeharto, presiden ketika itu,

pada pertengahan buku di saat membicarakan Affandi.

“Anak desa pun dapat jadi orang,

asal rajin dan tekun belajar. Anak desa pun kelak dapat menjadi Menteri, jadi

Jenderal, malah jadi Presiden. Seperti halnya Pak Harto, Presiden Negara

Republik Indonesia kita yang sekarang!” (Djamin,

1979:44).

Dan, lagi-lagi tipe

karangan buku ini persis seperti buku cerita lain yang sudah kuulas sebelumnya

di blog ini: Ada sub-plot tokoh utama abal-abal dibangun menuju tokoh utama

sebenarnya, dalam hal ini Affandi, namun sub-plot ini posisinya kurang penting

walau bukannya tidak relevan atau tidak relatable.

Karena setidaknya tokoh sub-plot ini punya latar dan kepribadian.

Pada mulanya kita diperkenalkan

kepada seorang anak petani yang masih duduk di kelas 6 SD bernama Agus. Dia tinggal

di desa Besi (baca: mbesi) di sekitaran Jalan Kaliurang Yogyakarta. Bakat

menggambarnya mengagumkan sehingga suatu kali gurunya memujinya bahwa dia bisa

seterkenal Affandi sang pelukis. Dari situ rasa penasaran dan kagum Agus kepada

Affandi tumbuh.

Suatu hari pamannya

(yang tanpa nama) datang, dia mengajak Agus berkunjung ke Museum Affandi

berboncengan naik sepeda motor butut. Setidaknya kita mendapat gambaran seperti

apa suasana Jogja akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an (buku ini pertama kali

terbit 1977) yang terasa sangat syahdu: kala itu penduduk desa naik cikar (gerobak

sapi) ke kota untuk plesiran, jika tidak ya naik bus atau colt yang mulai banyak

mondar-mandir dari Yogyakarta-Kaliurang (Djamin, 1979:19). Pemandangan yang sudah

lenyap hari ini.

Tapi sayang eh sayang museumnya

sedang tutup karena Pak Affandi sedang pergi melukis di Bali. Tuh kan

sub-plotnya bertele-tele. Kunjungan dibatalkan, mereka kemudian berbelok ke

kos-kosan (disebut pondokan) si Paman dan bertemu dengan [Jeng] Juminten, teman

(pacar?) Si Paman. Dia adalah seorang pengarang amatir yang secara kebetulan

sedang menulis tentang Affandi. Draf tulisan berjudul “Pelukis Besar Affandi” ini kemudian dibaca oleh Agus (alias kita)

dan baru muncul di halaman 33 (hingga 78) dari total 84 halaman!

Membaca draf tulisan

Juminten bagai membaca biografi a la Wikipedia.

Ringkas, padat, dan seolah tidak ada penyuntingan atas tata kalimat, bahkan urutan

peristiwanya meloncat-loncat. Sehingga terbitlah kecurigaanku bahwa draf tulisan

ini memang tulisannya ‘Juminten’ sungguhan (maksudnya Juminten benar-benar ada).

Mungkin dia temannya Djamin, penulis buku ini.

Inti cerita kurang

lebih berkutat pada kerasnya hidup yang dijalani Affandi hingga sukses dikenal sebagai

pelukis tetapi tetap bersahaja. Kita diperkenalkan pada masa kecil Affandi yang

sudah hobi menggambar. Ayah dan saudara-saudaranya memang menentang hasrat

melukis Affandi tersebut, namun dia berhasil membuktikan bahwa dia bisa menghidupi

diri, anak, dan istrinya dari hasil melukis setahap demi setahap. Mulanya tentu

tidak mudah, sekolah sengaja dia tinggalkan, pekerjaannya pun serabutan, mulai

dari guru, tukang cat, penggambar poster reklame, sampai penjaga pintu bioskop sambil

terus melukis meskipun tidak kunjung laku.

Keinginannya untuk belajar

melukis di sekolah khusus gambar tidak pernah kesampaian. Sempat dia ingin

berguru kepada Basuki Abdullah tetapi pelukis terkenal itu tidak berkenan. Affandi

kemudian bergabung di Persagi (Persatuan Ahli Gambar Indonesia) yang terdiri

dari pelukis-pelukis yang tidak diakui oleh Belanda karena mereka hanya pelukis

otodidak.

Di masa pendudukan

Jepang, Affandi bergabung dengan PUTRA (Pusat Tenaga Rakyat) lalu ikut pula dalam

SIM (Seniman Muda Indonesia). Di sana dia mulai melukis keadaan rakyat yang melarat

dan menderita: romusha yang tubuhnya kurus kering, gelandangan, kuda andong yang

kurus, pedagang pasar yang dekil. Dia juga maju ke medan perang untuk melukis

suasana pertempuran.

Ketika agresi militer

Belanda pecah, Affandi sekeluarga mengungsi ke Jakarta. Di kota yang diduduki

Belanda dia tinggal di sebuah garasi di Perguruan Taman Siswa, satu dari wilayah

RI di Jakarta selain Gedung Proklamasi (data sejarah bung! RI masih punya

wilayah di tengah kekuasaan Belanda). Di situlah dia berjumpa dan melukis Chairil

Anwar.

Sesudah kemerdekaan

Affandi mendapat beasiswa di sebuah sekolah seni di India. Begitu sampai pihak

kampus menilai bahwa kemampuan Affandi sudah sempurna sehingga tidak perlu

sekolah lagi. Dia memutuskan untuk berkeliling kota-kota India lanjut ke Eropa sambil

terus melukis. Dari sini namanya mulai dikenal publik.

Sekembalinya ke Indonesia,

dia ditawari mengajar di ASRI Yogyakarta dan berpameran di Jepang, Brasil,

Meksiko, dan Amerika. Di negara yang disebut terakhir ini dia sempat menjadi profesor

di Ohio State University. Dari hasil menjual lukisannya dia membangun Museum

Affandi di tepi kali Gajahwong. Seperti tema yang senantiasa berulang: kesusahan,

keterlunta-luntaan, dan kehinaan yang dialami tokoh utama pun berbuah manis. SELESAI.

Seusai membaca draf

tulisan Jum, Si Agus bertandang ke Museum Affandi dan menyimak deskripsi beberapa

lukisan via mulut pamannya dan Mbak Jum. Tentu tidak lupa untuk bertemu langsung

dengan idolanya tersebut dan mendapat wejangan: “Yang rajin belajar seperti kakek ini. Sudah tua masih belajar, dan

ingin belajar terus!”

|

| halaman terakhir yang berisi pesan Affandi kepada kita |

Iya, iya. Agus harus rajin

belajar sampai tua. KITA pun harus terus belajar sampai tua.

0 komentar:

Posting Komentar